发布时间:2021-09-02 08:57:07 价格:¥68.00元 购买地址: 立即购买

作者简介:

刘翠波

天津市滨海新区汉沽渔民协会理事,天津市作家协会会员、摄影家协会会员,天津市滨海新区盐渔文化志愿者,2010年开始发表文学作品,出版《渔民笔下渔家事》《蔡家堡记忆》两部散文集,在各类报刊发表作品100余万字。

李子胜

中国作家协会会员,天津市作家协会第七、八、九届签约作家,中学语文高级教师。已在《青年文学》《长江文艺》《北京文学》《天津文学》《山花》《延河》等刊物发表中短篇小说及散文作品200多万字,部分作品被《小说选刊》《小说月报》《思南文学选刊》《短篇小说选刊》《小小说选刊》等刊物转载,出版作品集《活田》《打冷海》等10余部。曾获第二届“关注农民”梁斌文学奖、全国小小说佳作奖、“冯梦龙杯”短篇小说奖、“大沙杯”国际海洋散文奖等几十种奖项。

郑万友

天津作家协会会员、中国散文学会会员、中国诗歌学会会员,被授予“天津市职工艺术家”称号。出版《诗韵汉沽》《醉于风景》等10部作品集,主编《滨海诗人》《芦花情》《潮舞银滩》等图书。曾获李贺诗歌奖、鲁藜诗歌奖、孙犁散文奖、吴伯萧散文奖等多种奖项。

内容简介:

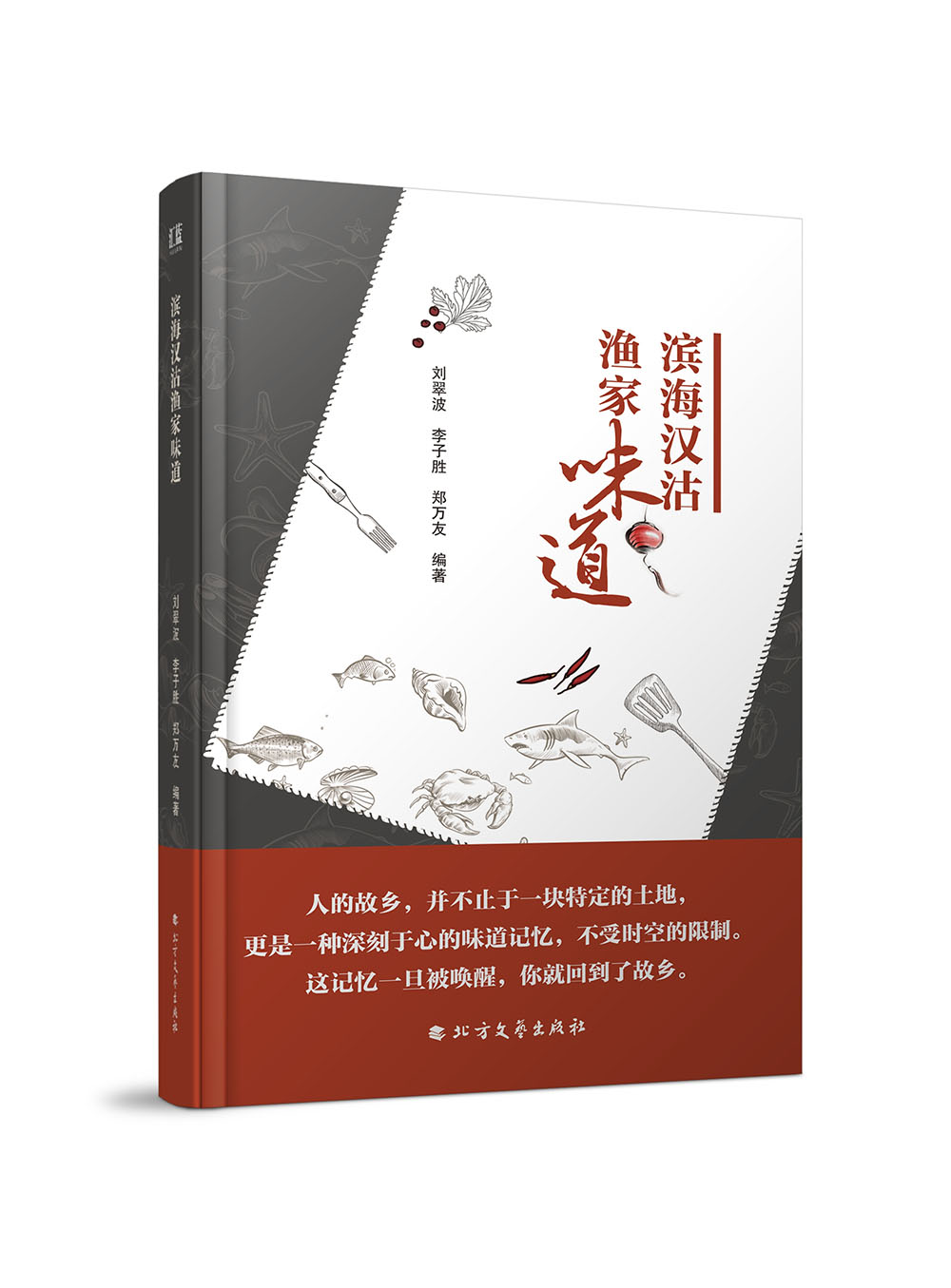

人的故乡,并不止于一块特定的土地,更是一种深刻于心的味道记忆,不受时空的限制。这记忆一旦被唤醒,你就回到了故乡。汉沽的美食文化还处在“养在深闺人未识”的阶段。只有保护好家乡原汁原味的渔家味道,传承家乡人的集体记忆,才能让更多的人看到汉沽、了解汉沽,才能让汉沽人永不失去“舌尖上的家乡”。

目录:

第一章

汉沽的八大馇 李子胜/1

汉沽渔家菜 刘翠波/6

故乡的味道 董志勇/10

汉沽历史名吃:双元兴酱菜 冯 伟/12

海鲜秋晒 李子胜/13

吃臭鱼 郑万友/16

馏咸鱼 邵国福/18

烤冷活田 李子胜/19

烤海鲜 刘翠波/21

家熬鱼 刘翠波/24

馇咸饭 刘翠波/25

炮干鱼 李子胜/26

鱼冻 李子胜/27

鱼毛 刘翠波/30

鲜香美味话虾酱 刘翠波/31

海鲜混搭菜 李子胜/34

第二章

百里盐滩四大家鱼 李子胜/37

梭鱼 刘翠波/49

故乡的梭鱼 郑万友/51

梭鱼 姜茂树/53

鱼肠子酱 郑万友/54

可爱的傻鲇鱼 郑万友/55

海鲇鱼 刘翠波/57

棘头鱼 刘翠波/59

鲫头鱼丸子 王雅鸣/62

刀鱼 姜茂树/63

银鱼 刘翠波/64

沙光鱼 刘翠波/66

黄花鱼 刘翠波/67

鲙鱼 姜茂树/68

鱼骨鸡 刘翠波/69

大刺儿鱼 刘翠波/71

狼鱼 董志勇/74

狼鱼 刘翠波/77

蜡头鱼 郑万友/78

蜡头鱼 刘翠波/79

鲅鱼 刘翠波/82

鲈鱼 刘翠波/84

白眼鱼 刘翠波/86

鳎目鱼 刘翠波/87

鳐鱼 刘翠波/88

针扎鱼 刘翠波/90

锅炮鱼 刘翠波/91

干鱼熬白菜 王雅鸣/93

我记忆里的渔家菜 刘庆霞/94

干鱼汤 刘翠波/96

马口鱼 李子胜/97

第三章

白虾 刘翠波/100

白虾萝卜丝汤 王雅鸣/110

立夏时节话对虾 刘翠波/112

吃对虾 董志勇/114

虾米子 董志勇/116

虾皮儿 李新生/118

麻线 刘翠波/121

麻虾丸子 邵国福/122

麻线酱 刘翠波/123

虾酱咕嘟豆腐 王雅鸣/125

臭虾酱 郑万友/126

鲜香美味话虾酱 刘翠波 /127

虾籽腐竹 王雅鸣/130

汆虾油 刘翠波/132

汉沽咸水虾的吃法 郑万友/134

第四章

海螃蟹 刘翠波/136

烀海螃蟹 郑万友/139

螃蟹爪 刘翠波/141

螃蟹子 刘翠波/142

螃蟹子豆腐 郑万友/144

掰螃蟹肉 刘翠波/145

螃蟹酱 刘翠波/147

八月水蝎儿赛对虾 刘翠波/148

骨架子 刘翠波/151

汉沽小螃蟹 刘翠波/153

水蝎子 郑万友/155

第五章

蛏头沽之蛏 董志勇/157

蛏子 刘翠波/159

麻蚶子 李子胜/161

三月桃花蚶 刘翠波/164

蚶子最后一水 董志勇/165

剥蚶子 董志勇/167

家乡的蚶子酱 姜茂树/168

择蚶子 刘翠波/170

好吃的海螺 郑万友/173

大蛤 刘翠波/175

扇贝 郑万友/178

海刺 刘翠波/179

吐清 刘翠波/181

花蛤秘方 刘翠波/182

立冬饺子 刘翠波/184

第六章

海蜇 郑万友/186

海蜇 刘翠波/188

乌贼 姜茂树/190

海兔子 刘翠波/192

蚂餮:海鲜里的卡西莫多 李子胜/194

八带鱼 刘翠波/196

奇葩“海花” 刘翠波/198

第七章

河蟹之味 王雅鸣/201

汉沽的拌菜 郑万友/203

大田豆腐与海鲜 刘庆霞/204

汉沽的黄须菜 郑万友/206

野菜 李子胜/207

改良馇鱼法 李子胜/209

一平二鲙三鳎目 李子胜/211

一卤盐 李子胜/214

咸鱼的几种吃法 李子胜/216

汉沽美食的十二种做法 李子胜/218

汉沽的醉生腌 李子胜/220

鱼丸 李子胜/222

内文欣赏:

汉沽的八大馇

李子胜

家乡汉沽靠渤海,鱼虾贝蟹四季不绝;这里还盛产海盐,有着千年历史的长芦盐盘踞于此,如今依旧生机勃勃,如银山一样的大盐坨,散落在百里盐滩。

在故乡的百姓的词汇里,有很多诸如三大什么、四大什么、八大什么之类的叫法。如“百里滩三大怪”:买卖蚶子用麻袋,三个螃蟹一庹外,对虾多得当咸菜。“百里滩四大鲜”是:牡蛎、大海鴜、青蛤、蚂蝶汤。“八大”就是指八大馇。这里的大,没有太多的复杂意义,无非是强调其突出、重要,非与小相对。其他的还有如“海边四大美”“盐工四大愁”“渔民四大累”等等,不胜枚举。

八大馇,也就是一种被叫作“馇”的烹饪技法制作的八种海鲜。这里的八,也不是确指,其中有几种菜品大家早就有了共识,稳定在八大馇里面了;有几种是否在其中,民间俗文化专家们一直争吵不休。我总觉得这真不重要,就像我们大夏天是穿超短裙还是穿牛仔短裤哪个正确一样不重要。重要的是,馇这种烹饪技法,是真实存在于民间生活中的,而且存在了上千年。

八大馇代表菜,达成共识的主要有馇鱼、馇麻蚶子、馇麻线、馇虾、馇八带鱼等。其中,与寻常百姓生活密切关联的,首推馇鱼和馇麻蚶子。

人们对馇鱼的印象,远深刻于其他。因为各种淡水的、海水的鱼,和家乡老百姓的日常生活最为密切相关,故乡的人们就是吃着各种鱼,得以繁衍下来的。

很多七〇后的人可能会记着小时候父亲经常骑着破自行车出去打鱼的情景。那时的人们无法在更多的领域表现自己的各种才华,只能在打鱼摸虾上努力。家乡百里盐滩,数不清的蓄积海水的大汪子(也叫港)、纳潮沟、排水沟、稻地沟,有着数不完的鱼虾贝蟹,所以,半天时间,打鱼人的鱼兜子就会鼓胀得像刚吃饱的大青蛙。

真如相声名家高英培的著名相声段子《钓鱼》里提到的,每次都需要家人快拿大木盆来,把被挤压得变形的鱼倒在木盆里。一片白亮过后,鱼儿们已经在木盆里泄露了春光。

季节不同,鱼的吃法不同。在临近冬天,鱼多了,可以考虑多馇鱼酱了。

一般先把鱼弄熟了,家人先就着热乎的鲜美的鱼吃饭,然后,才是家里的母亲一个人忙碌着馇鱼。母亲会把院子里鸡窝旁的一个矮胖的咸菜缸上扣罩着的一个落满晒干的鸡屎、生满铁锈的大铁锅掀开,用一个大海碗从咸菜缸里慢慢舀一碗腌咸菜的卤汤子。卤汤是金黄色的,很像现在啤酒的颜色。然后在灶上架上更大的一口铁锅,放上很多的水、作料,倒进卤汤,开始烧火。卤汤一般都要剩点碗底儿,因为碗底儿都是沉淀下来的脏东西。放好卤汤,碗底儿随手泼掉,转天院子里就会有一圈盐碱,很像谁家孩子曾经在这里撒了泡尿。

等卤汤开锅了,母亲则会把剩下的稍微小点的鱼一条条整齐地放进铁锅里,放好了,父亲会过来审查,他会说,汤大了或者小了。馇好的鱼并不马上出锅,得等自然凉透了,才用筷子一条条夹进盆里或者小坛子里。这时的鱼,已经一根一根的,硬朗朗的。

为了馇鱼,家乡的人们中,多捕鱼高手。在海边居住的人们,不论妇女儿童,不论年长年幼,很少有不会钓海鲇鱼的。这种鱼,繁殖能力极强,不论在咸水里还是通海的淡水河沟,都能生长。海鲇鱼嘴大贪吃,智力低下,只要是类似食物的东西,不假思索,就会一口咬住,拼命往肚子里吞。本地人把这种鱼叫傻巴大鲇鱼或海卜愣,皆是嘲笑其傻。只要会使用鱼竿,就会钓到不少这种鱼。在渔村附近游荡,会看见一些中老年妇女挽着裤管,也木桩一样站在齐膝盖的咸水里,挎着鱼篓,手里的破鱼竿像斗牛士手里的红色斗篷一样抖动,并不断举举落落。

那时盐沟、盐汪子里的海鲇鱼很多。小孩子们钓的鱼,大人们根本瞧不上,他们有专业武器——旋网、粘网、拉网、搬罾。好像大人们捕获的都是大海鲇鱼和大梭鱼,我们钓到的,都是大鱼的孩子们——小鱼崽子。

不论怎样,家家户户总有一次吃不完的鱼。人们喜欢馇一大锅,留着当“就的”(就的,本地土语,下饭菜的意思)。

说实话,我小时候不很喜欢吃馇鱼。鱼,最好吃的时候,就是刚出锅热气腾腾的时刻。刚出锅的鱼,鲜香无比,放凉了,隔夜了,就会返腥,而且越来越腥。馇鱼更是如此。大人们每天要去上班,不可能每天去打鱼,那么连续吃了几天的那锅馇鱼酱,就会逐渐令人生厌。

很多人对馇鱼改变成见,是在近些年八大馇被列为非物质文化遗产之后,是在很多外地人来家乡做客,对八大馇赞不绝口之后。这种感觉很像自己的孩子被别人不断夸奖后,自己会将信将疑——我家孩子真那么优秀?

八大馇不仅代表了故乡民间的饮食习惯,也被上升为一种民间饮食文化。既然是文化了,不免要寻根溯源,考证一番。

据史料记载,百里滩的汉沽约在两千多年以前就有人居住。当时,曹操开凿了运盐的运河,史称小盐河。家乡最初的名字,就叫小盐河。家乡因盐而兴,制盐业成为这里的支柱产业。靠盐吃盐,靠海吃海,本土的饮食自古就是盐与水产品的结合物。馇这种技巧的诞生,就不足为奇了。

采用馇技烹制的菜肴,简单粗放,有人甚至不去鱼鳞、鱼肠,认为这样可以保持营养不流失。一些特别小的鱼,无法去除鱼肠;大一点的,不去鱼鳞鱼肠,是因为鱼太多,操作麻烦,费时费力。如今人们知道,鱼鳃、鱼肠、鱼苦胆、鱼腹内的那层黑膜,全都有害无益。只有鱼鳞,吃了对人有点好处,但是基本没人刻意吃鱼鳞。馇鱼不刮去鱼鳞,有另外的好处——就像爱美的女人喜欢在脸上抹一层保湿的化合物,鱼鳞可以含住汤汁,为馇好的鱼保湿,吃起来味道更好。

上一个:新书展示《滨海汉沽盐渔史话》